Konzepte

Bahnhof Marnheim

Atelier und Wohnen

Der zur Umnutzung geplante Bahnhof befindet sich in dem kleinen Ort Marnheim, in Rheinland - Pfalz. Das Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1875 liegt am Ortsrand und ist aufgrund der stillgelegten Bahnstrecke seit Jahren ungenutzt.

Die Künstlerin, eine anerkannte Bildhauerin, möchte ihren Lebensmittelpunkt ins ländliche verlagern und eine Synthese zwischen Arbeiten und Wohnen schaffen. Ihre künstlerische Leidenschaft möchte sie mit jungen, talentierten Künstlern teilen und ihnen die Möglichkeit bieten, für jeweils ein halbes Jahr gemeinsam mit ihr zu wohnen und zu arbeiten.

Halbjährig, zum Abschluss der Zusammenarbeit der Künstler, soll eine Ausstellung mit den entstandenen Werken stattfinden. Das Ausstellungskonzept ist Teil der Entwursarbeit.

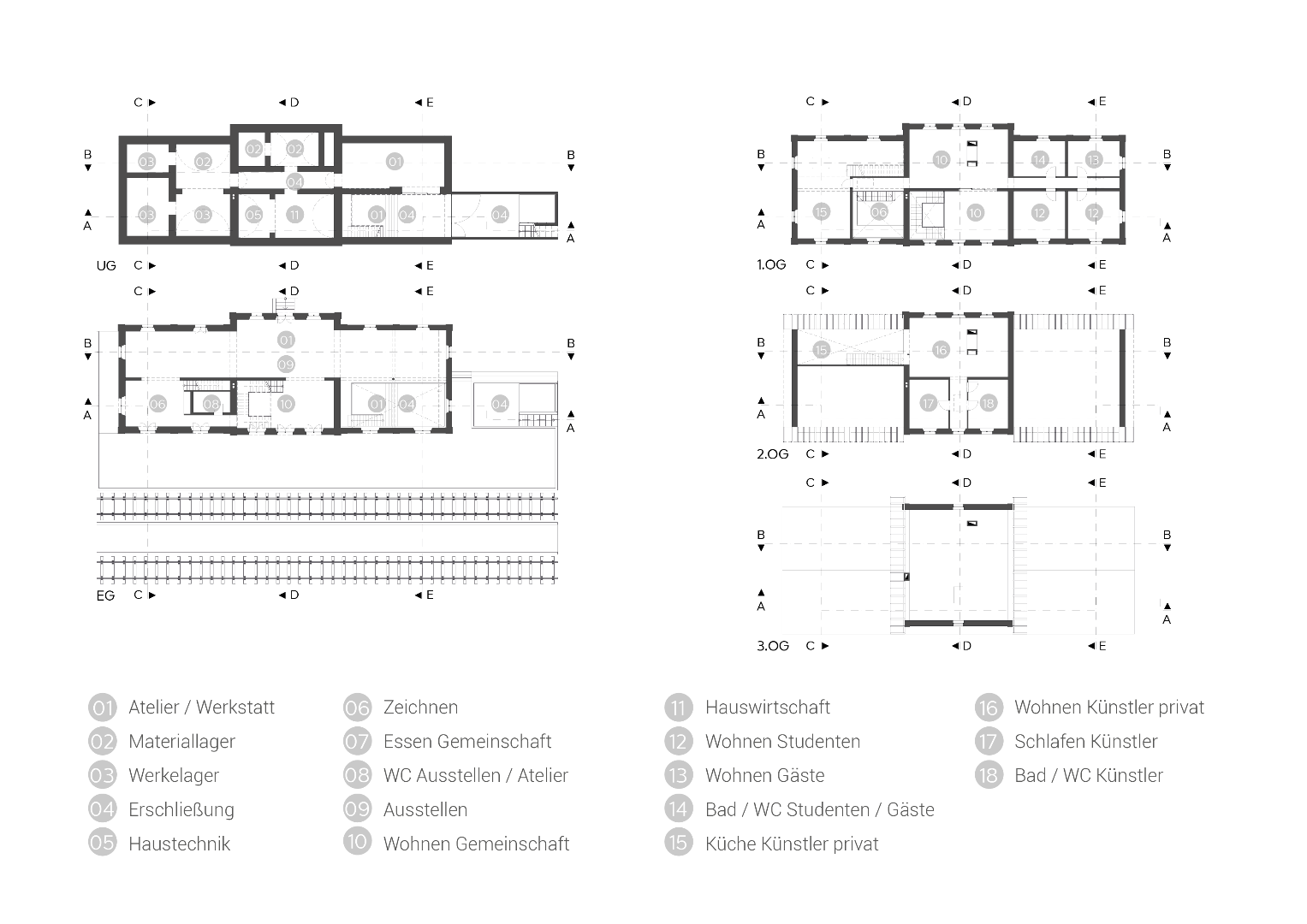

Für die Konzeption des Grundrissentwurfs war zum Einen die besondere Nutzungsänderung des Bahnhofs, sowie die Thematik des Denkmalschutzes ausschlaggebend. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Wunsch nach einer großen Fassadenöffnung dar, um das Arbeiten mit Großformaten zu gewährleisten.

Als Mittelpunkt des Gebäudes, zieht sich das Atelier vom Erdgeschoss über einen großzügigen Luftraum bis in das Untergeschoss. Dieses setzt sich durch die Planung eines Innenhofes, anliegend an der Nordfassade, im Außenbereich fort. Der Innenhof bietet die Möglichkeit, die Fassade im Untergeschoss großflächig zu öffnen ohne Einbußen für den Denkmalschutz mit sich zu ziehen.

Umnutzung Neufert Haus

New Work

Das zur Umnutzung geplante Forschungsinstitut der Zementindustrie befindet sich in Düsseldorf - Derendorf. Es handelt sich um eine Eckbebauung in Form eines freistehenden Solitärs an der Straßenkreuzung der Tannenstraße und der Roßstraße. Das unter Denkmal stehende Forschungsinstitut soll zu einem Bürogebäude umgenutzt werden.

Mein Konzept für die Umnutzung des Forschungsinstituts basiert auf einer flexiblen Flächenstruktur. Dabei ist die Gesamtfläche des Gebäudes in drei Kategorien gegliedert - den Company Space, den Coworking Space und den Public Space.

Für die Umnutzung des Forschungsinstituts wurde baulich nur an dem Grundgerüst des Gebäudes festgehalten. Die innenliegende Struktur wurde neu geordnet. Glas- und Streckmetallflächen bilden durchlässige Raumformen. Dynamische Kunstlichtstrukturen in den Abhangdecken lösen den Raum durch Spiegelungen in den Glasflächen zunehmend auf. Dem Entwurf liegen die Merkmale der Architektur der fünfziger Jahre zu Grunde, die durch die Sehnsucht nach großzügigem Raum, viel Licht und der Verschmelzung mit dem Außenraum geprägt sind.

Im Zentrum des Coworking Space, im ersten bis dritten Geschoss befindet sich ein transparent eingerahmter Konferenzraum. Schaltbares Glas lässt den Konferenzraum in seiner Erscheinung zwischen transparent und transluzent wechseln. Der Konferenzraum im zweiten Geschoss mündet als Luftraum im dritten Geschoss und bietet durch eine zusätzliche Treppe eine weitere Verbindung zwischen den Geschossen. Neben dem vorhandenen Terrassenumlauf im vierten Obergeschoss erweitert sich der Außenbereich um eine Dachterrasse.

Foyer Erneuerung

Stadthalle Ludwigshafen

Die vom Architekten Roland Rainer geplante Friedrich-Ebert-Halle (1965) besteht aus einer Veranstaltungshalle und einem Anbau. Der Hallenraum ist durch einen hyperbolischen Paraboloid als Dachform überdeckt. Im Südflügel des Gebäudekomplexes befindet sich das neuzugestaltende Foyer.

Für die Neugestaltung des Foyers mussten 3160 m² konzeptioniell neu organisiert werden. Das Raumprogramm beinhaltet funktionelle Nebenräume wie Elektrotechnikräume, Sanitäranlagen, Lagerräume, Garderobe sowie Presse- und Konferenzräumlichkeiten. Das Foyer als Mehrzweckräumichkeit nimmt mit der Freifäche den Großteil der Gesamtfäche ein.

Die Grundrissidee, eine Entschleunigung durch die Wegführung zu schaffen, bestimmt die Form und Lage der innenliegenden Baukörper. Um die strenge Wegführung aufzulockern und damit weitere Wegführungen zuzulassen, ist die meanderförmige Freifläche durch die Garderobe im ersten Baukörper gebrochen. Im zweiten Baukörper brechen die Sanitäranlagen die Meanderform auf.

Die Vorräume der Sanitäranlagen können von beiden Seiten erschlossen werden und verbinden die Freiflächen miteinander. Ein Bestandteil des Konzeptes ist das Gewinnen von Raumhöhe, sowie der Gewinn zusätzlichen Tageslichtes über Oberlichter. Aus der Forderung heraus, die Traufhöhe des Bestandes beizubehalten, ergeben sich flachansteigende Dachflächen, die die Freifläche des Foyers überdecken. Die unabhänigen Flächen haben eine gemeinsame Firstpunkthöhe.